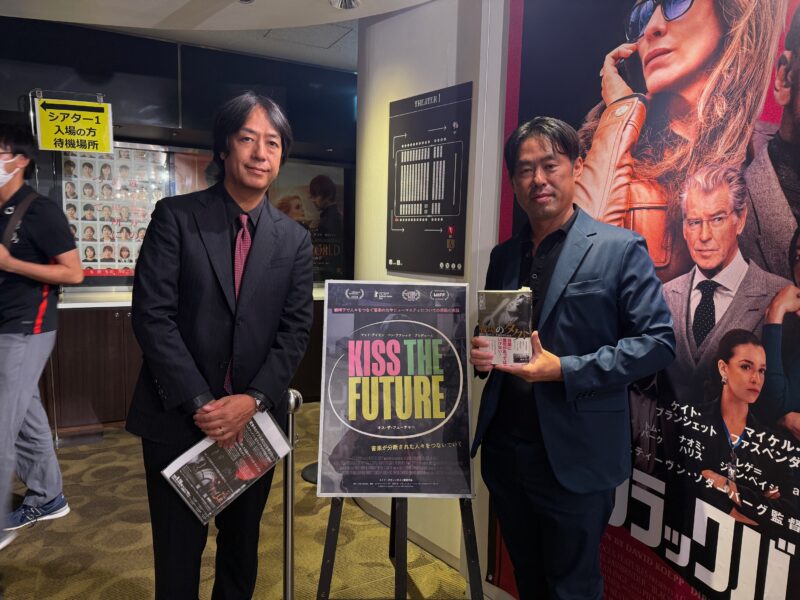

9月27日(土)kino cinéma新宿にて映画『キス・ザ・フューチャー』上映後トークゲストにバルカン室内管弦楽団音楽監督で指揮者の柳澤寿男さんをお迎えしました。司会は『キス・ザ・フューチャー』配給のユナイテッドピープル株式会社代表関根が務めました。

────────────────────────────────────────────────────────────

関根健次(以下関根):本日は映画『キス・ザ・フューチャー』をご覧いただき、誠にありがとうございます。配給会社ユナイテッドピープル代表の関根です。この映画を初めて観たのは一昨年、韓国の映画祭でした。多くの観客が涙を流し、私自身も深く胸を打たれ、「この作品を日本に届けたい」と強く感じました。偶然ですが、U2の結成日は9月25日で、映画の公開日の前日なんです。奇遇だと思いながら、この日を迎えました。さて本日は、トークゲストとしてバルカン室内管弦楽団の設立者・柳澤寿男さんをお迎えしています。柳澤さんは、U2がボスニアで行ったコンサートのように、音楽を通じた平和活動をバルカン半島で実践されている方です。まずは映画『キス・ザ・フューチャー』をご覧になった感想をお聞かせください。

柳澤寿男さん(以下柳澤 敬称略):U2の活動も素晴らしいですが、何よりも戦禍の中で生き抜いた人々の姿に深く感動しました。私の知人に、サラエボ・フィルハーモニーでバイオリンを弾いていたボスニア人の方がいます。戦時中、毎日銃撃を受けながらも自宅から歩いて劇場へ通い、音楽を奏で続けていました。ご両親からは「危険だから行くな」と止められたそうですが、「音楽こそが心の支えだった」と言っていたのが印象的です。当時、電気もなく、劇場前の川で自家発電をして灯りをともしてコンサートを開催していたそうです。お客さんも危険を承知で訪れ、会場はいつも満員だったといいます。建物が破壊されても、音楽や教育といった“心の営み”は決して失われなかった。サラエボの人々の強さ、精神的なたくましさに胸を打たれました。

関根:ありがとうございます。クラシックでもロックでも、音楽を奏で続けることが人々の心を支えるという点は共通していますね。U2は象徴的な存在ですが、真の主人公はボスニアの人々かもしれません。映画のクライマックスで行われたコンサートには4万5千人が集まり、ボスニア人だけでなく周辺国の人々も招待されていました。戦争からわずか2年後、かつて敵同士だった人々が音楽を通じて共に過ごす――そんな奇跡のような出来事だったのです。監督は「戦争の無意味さを伝えたい」「私たちはそれほど違わないということを伝えたい」と語っていました。柳澤さんは、まさにその思想をクラシックの世界で実践されてきた方です。マケドニア、コソボでの指揮活動を経て、なぜバルカン室内管弦楽団を設立されたのでしょうか。

柳澤:私は現在、コソボ・フィルハーモニーとセルビア南部ニシュの交響楽団の両方で指揮をしています。旧ユーゴスラビアの解体後、民族対立が深まり、アルバニア人、セルビア人、マケドニア人などが分断されてしまいました。戦争から何十年経った今も、交流は途絶えたままです。かつて同じオーケストラで隣り合って演奏していた仲間同士が、もう20年以上会えていない。そんな現状を目の当たりにし、「せめて音楽だけでも再び繋がってほしい」と思いました。私は日本人という第三者的な立場にあったため、「日本人が呼びかけるなら一緒にできるかもしれない」と言われ、年に一度、各地の音楽家が集まるオーケストラを始めました。それが今も18年続いています。

関根:著書『戦場のタクト』にも「日本人だからこそ、ニュートラルに入っていける」と書かれていましたね。音楽に国境はないという考え方は、コソボ・フィルハーモニーの音楽監督であり、柳澤さんの親友でもあるバキさんの言葉でもあると伺いました。

柳澤:はい。2007年に初めてコソボを訪れた際、バキさんが音楽監督を務めていました。彼は紛争で家族を失い、深い傷を負っていたのです。ある日、「もし敵が攻めてきたら、銃を持って戦うだろう」と言われ、私も返す言葉が見つかりませんでした。しかし、ベートーヴェンの交響曲第7番の公演を終えた後、彼が涙ながらに「音楽家がそんなことを言うべきではなかった」と謝ってくれました。音楽が人の心を変えた瞬間を、私はこの目で見たのです。

関根:素晴らしいエピソードですね。2009年には、コソボ北部ミトロヴィツァで民族を超えたコンサートも開催されました。南にはアルバニア系、北にはセルビア系の住民が住み、自由に行き来できない地域で、どのようにして実現されたのですか。

柳澤:ミトロヴィツァは「分断の橋」で知られる町です。その南北両方で演奏会を開こうとしましたが、極めてデリケートな状況でした。国連開発計画(UNDP)と協力し、両地域の市長の承認を得て開催しました。ただし、出演者の名前を公表しないこと、開催発表は3日前まで控えること、プログラムをセルビア語・アルバニア語・英語で平等に作成すること――こうした細やかな条件をすべて守りました。そして2009年5月17日、戦後初となる合同コンサートが実現したのです。

関根:数々の困難を乗り越えて実現されたわけですね。これまで活動してきて、「やってよかった」と感じた瞬間はありましたか。

柳澤:サラエボで出会ったバイオリニストがいます。彼女はクロアチア人の父とセルビア人の母を持つ“ハーフ”で、紛争時は両民族が敵対していました。彼女は「子どもに歴史をどう教えればよいか悩んでいる」と話していました。ある民族にとっての英雄は、別の民族にとってのテロリストになる。そんな現実の中で、彼女は「人は国籍や宗教で分けるのではなく、同じ地球に生きる“ワールドシティズン”として見られたら」と語ってくれました。その言葉がとても印象に残っています。

関根:“ワールドシティズン”、まさに本作にも通じる言葉ですね。最後に、柳澤さんにとって「音楽の力」とは何でしょうか。

柳澤:音楽には人を結びつける力があります。同時に、歴史の中では軍歌や行進曲のように、戦争や権力のために使われたこともあります。だからこそ、音楽の力が常に人を繋ぎ、良い方向へ働いてほしいと思います。今の時代、さまざまな危機の中で、人々に最初に届くのは水や食料よりも、もしかしたら音楽や映像かもしれません。人が生きる力を取り戻すために音楽が使われることを、私は心から願っています。

関根:本当にその通りですね。最後に、来場者へのメッセージをお願いします。

柳澤:国連では「複合的な危機」という言葉が使われています。災害や紛争、経済危機などが同時に起こる今、平時からの連帯が何より重要だと思います。気候変動も深刻で、グテーレス国連事務総長は「過去80万年で最もCO₂濃度が高い」と警鐘を鳴らしています。いま私たちが下す判断が未来を形づくる。この映画をきっかけに、地球の未来について一緒に考えられたら嬉しいです。

関根:柳澤さん、ありがとうございました。本日の上映とトークが、皆さんの心に残るものとなれば幸いです。ご来場、誠にありがとうございました。

────────────────────────────────────────────────────────────

Comments are closed.